日本のソングライターたちをゲストに招いて、

「歌詞」すなわち音楽における言葉をテーマに探求してゆく番組です。

会場は、佐野さんの母校である立教大学の教室。

音楽・言葉表現を志す学生たちを招き、

ゲストのソングライターと学生との対話も

番組の中に織り込んでゆきます。

(以上、NHK公式ホームページより)

松本隆:J-POP、歌謡曲作詞家

かつての「はっぴいえんど」の作詞担当

60年代の和製ポップス→GS→70年代;英語で

オリジナル曲を歌う日本のロックバンドの登場→はっいぴいえんどの登場

:日本語のロックバンドの登場。

はっぴえんど、最初大滝さんは英語でやりたかったらしい。

日本語のロック、1971年ニューミュージックマガジンでの評論家との討論があった。

結局議論はかみ合わずに終わったようなのですが…。

佐野元春のリーディング

1969年のドラッグレース(大滝詠一;EACH TIME)

Q;詞が先?曲が先?

A:詞が先でしょ。当然、それはデビッド・フォスターに言われた。

(曲が先というのは)早めに直したほうがいいと思う。

「風をあつめて」の詞が作るときにはっぴいえんどメンバー間で問題になった。

最初に考えた詞をリフレインを残してすべて変更したそうです。

セカンドアルバム「風街ろまん」

(「風をあつめて」収録)

松本さんへの定型質問

Q;好きな言葉

A;風

Q;うんざりすることは

A;詞を書くこと(笑い)

中略

Q;推薦する映画は

A;「ドクトルジバゴ」、そして小津安二郎「麦秋」

1973年はっぴいえんどラストアルバムでの「さよならアメリカ、さよなら日本」とは

(アメリカの文化に触れて)アメリカもたいしたことはないなと思った。

ついでに自分の母国も拒否しようかなと思った・・。そうだ。

ラストアルバム「HAPPY END」

解散後は、はっぴいえんどのメンバーは4人ともプロデューサーになる予定だったが、

松本さんはプロデューサーでは食えなくて。当初は生活のために作詞家になった。

佐野元春さんは大滝さんプロデュースのナイアガラトライアングルVol2のメンバーで

アルバムを作成する。

寺尾聡との出逢い。松本さんにとっては寺尾さんがGS時代の憧れの人。

ルビーの指輪ではもろ松本さんのスタイルの詞を作る。

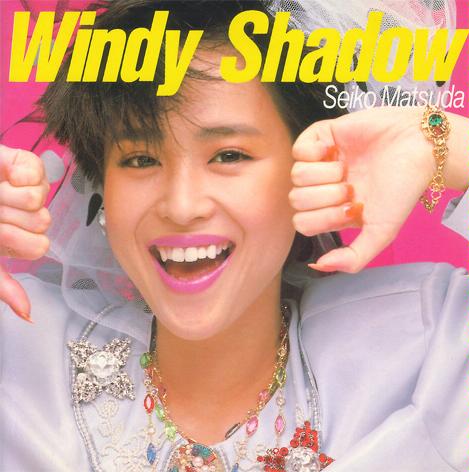

松田聖子さん。自分の詞に合うと思っていた。そして作詞の依頼が来る。

**********************************

続いてパート2

1980年代松本隆さんがたくさんの作詞を提供したのが松田聖子だった。

松田聖子さんへの作詞、苦労はしなかった。

聖子さんは歌を全身で表現した。現在はそういう人はいない。

詞も曲も全然やさしくないんだけど、やさしい曲のように表現する。

詞は、レコーディングの直前に渡すそうです。

曲も3回ぐらいの練習で覚えてしまう。消化力の早さ。

平たく言うと天才としか言いようがないという。

ハートのイヤリング、佐野元春が曲を提供する。松本さんが依頼した。

ナンバーワンヒットを生み出さなくてはならないのでプレッシャーがあった。

松本さん、B面までマジに作ったそうだ。「制服」「SWEET MEMORIES」など・

はっぴいえんどの時に追及できなかった質と量の良さを狙った。

聖子さんへの提供作品;最高傑作は「天国のキッス」(詞:松本隆、曲;細野晴臣)

松本さん、形のないものを追求したい。

人間とは何かということは科学では横に置かれているので、

その世界を扱っていきたい。

スキルは高いほうがいいが覚えた後は忘れていい。

いいものが売れる。

語彙は豊富だけどもいつも真っ白

参加学生たちとのQ&A

Q(男性なのに)女性の気持ちがよくわかると思う

A;別に女の人ことは詳しいんじゃなくて、こうだなって思うとみんなが納得してくれる。

男がこうだからとか女がこうだからということは決めつけない。

Q;作詞活動の気分転換

A;熊になる、部屋の中をぐるぐる歩き回る。

(佐野さんのフォロー;松本さん、自暴自棄になる(笑い)そうです)

Q:歌詞の生まれる場所、

A;電車の中、喫茶店、ゲームしながら書いたこともある。

どんなに賑やかの場所でも集中するとまわりの音は聞こえなくなる。

Q;時代をどのように見てきたのか

A;松田聖子かこんな形で残るとは予測できなかった。

何が不変と考えたほうがいい、普遍的と思われるものを作り出したほうがいい。

マーケティングは歌づくりのはほとんど関係ない。

マーケティングを意識すると結局完成までには時代に遅れてしまう。

アンテナを磨き感受性を磨くことが大事。

映画を年間200本ぐらいみたことがある。

最初は好きとか嫌いとか決めないで何でも吸収する。

そのうち自分の好きなジャンルがわかってくる。

自分にとって必要なものと必要じゃないものがわかってくる。

佐野さんのQ;

松本さん、作詞家生活40周年を迎えての感想は。

A;始めたころと今とはあんまり変わっていない。

若い人たちには今までのものをどんどん壊してもらっていいと思う。

自分はこれが精いっぱい。これ以外のものは出来ない。

アカデミックに褒められるものは無視して大衆だけを意識している。